「定年後の人生の質は、『いかに賢くお金と時間を使うか』で決まる」

そう断言しても、異論はないでしょう。

長年のキャリアの中で資産を築き、人生の後半戦を見据え始めた時、多くのビジネスパーソンが直面するのが、いつまでも終わらない「消費のループ」という見えない罠です。

「新しい趣味に、この最新ギアが必要だ」

「そろそろ高級時計を買い替えてもいいだろう」…。

次から次へと生まれる『欲しい』という感情に、私たちは貴重な将来の資産と自由な時間を奪われていきます。

私はかつて、激務から心身を崩した経験を経て、人生の「再起」を図る過程でミニマリストの思考法を取り入れました。10kgの減量に成功したのも、モノを削ぎ落とすように生活習慣を徹底的に見直し、本質的な自己管理を行った結果です。

そして、このミニマリズムを突き詰めるうち、一つの重要な哲学に気づきました。

モノを「捨てる」ことの先に、「一度選んだ最高のモノを修理しながら使うことこそ、真のミニマリズムの完成形であり、最高のサステナブルな行動だ」という結論に至ったのです。

本コラムでは、ミニマリストの佐々木典士氏のベストセラー『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』で提唱されたミニマリズムの思想を背景に、現役のグローバル企業元講師の分析視点から、サステナブルとミニマリストの論理を結びつけ、高額品の修理がいかに『最高の投資』であり、『キャリアと人生の自由』を生み出すか、その具体的戦略を解説します。

- サステナブルな時代における、ミニマリストの真の最終目標が理解できます。

- 「壊れたら買い替え」という行動の論理的な非合理性と隠れたコストがわかります。

- 高額品の修理が、単なる節約ではなく『最高の投資』である理由と、その具体的なリターン(時間・精神・金融)が明確になります。

- 「生活マージ」という新しい賢い消費行動の仕組みが理解できます。

- 企業が仕掛ける「計画的陳腐化」という消費の罠から抜け出す戦略がわかります。

- モノの修理とメンテナンスを通して、現役時代の時間と自由を最大限に増やし、キャリアや人生を充実させる哲学を学べます。

1.なぜ今、「修理の哲学」なのか?:サステナブルと生活マージの時代背景

1-1. 社会課題としての「廃棄問題」とサステナブルの本質

現代の大量生産・大量消費社会は、地球規模の社会課題である資源の枯渇と廃棄物問題を引き起こしています。モノを修理して長く使う行為は、この課題に対する、私たち消費者ができる最も直接的でサステナブル(持続可能な)な行動です。

- サステナブル(持続可能性)とは:将来世代のニーズを損なうことなく、現在のニーズを満たす開発を意味します。モノの寿命を延ばすことは、新たな資源の採掘や生産に伴うエネルギー消費、そして最終的な廃棄を抑制する倫理的な選択です。

- 廃棄物データにみる深刻さ:環境省のデータによると、日本ではごみ総排出量は4,095万トン(東京ドーム約110杯分)、1人1日当たりのごみ排出量は890グラムが排出されています。特に廃家電や大型ごみは、リサイクルされても、その運搬・処理に多大なコストとエネルギーを要します。私たちが一つ高額品を修理して10年使うことは、その製品を巡る10年分の廃棄と生産のサイクルを止めることに繋がります。【公式データ参照元(例)】 環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について

1-2. 新しい消費価値観「生活マージ」の台頭

「修理の哲学」を後押しするのが、新しい消費価値観である生活マージです。これは、単なる流行ではなく、論理的な必然性から生まれた価値観です。

- 生活マージとは:「環境や社会に配慮したい」というサステナブルな倫理的意識と、「物価高騰の中で賢く節約したい」という経済的意識が融合した消費行動です。

- 修理や中古品活用は、環境負荷を下げつつ、新品購入のコストを回避するという二重のメリットを持ちます。

- 高額品を長く使うことは、結果的に「環境に優しく、財布にも優しい」という生活マージを体現する、最も賢い戦略なのです。

2.モノを「捨てた」先に待つ罠:ミニマリストが気づいた資本主義のカラクリ

2-1. ミニマリズムの教えとその限界

ミニマリズムの哲学は、私たちをモノへの執着から解放し、『本当に大切なモノとコト』に集中する自由を与えてくれます。しかし、モノを減らしてスッキリしたとしても、企業が仕掛ける消費のループからは容易に逃れられません。

- 計画的陳腐化(Planned Obsolescence)の論理:これは、企業が意図的に製品の寿命を短く設計したり、修理を困難にしたりすることで、消費者に「壊れたら修理ではなく買い替えが合理的だ」と信じ込ませる戦略です。

- 特に電子機器分野では、バッテリー交換や部品の入手を困難にし、「修理する権利」が世界的な社会運動となるほど、消費者が自由を奪われています。

- モノの寿命を自分で決める主体性:真のミニマリストは、企業が設定した寿命に従うのではなく、「自分が選んだモノの寿命を自分で決める」という主体性を持つべきです。これが、「修理の哲学」の出発点となります。

2-2. 【論理的検証】「買い替え」に潜む隠れたコスト

現役のグローバル企業社員の分析視点で、安易な買い替え行動の非合理性を分析します。高額品を買う時の判断基準は、初期コスト(価格)だけではありません。

| 項目 | 「修理」のコスト | 「買い替え」のコスト | 論理的結論 |

| 初期投資 | 0円 | 〇〇万円(高額) | 買い替えは資産の目減りであり、修理はそれを防ぐ投資となる。 |

| 時間的コスト | 専門業者を探す時間 | 製品を選ぶ、情報を比較する膨大な時間と労力 | 自由な時間という最高の資産を浪費している。 |

| 精神的コスト | 一時的な不安 | 選択疲れ(意思決定疲労) | 精神的なエネルギーを浪費する。 |

結論:買い替えは、「目に見えないコスト」が初期費用を上回る、極めて非合理的な行動なのです。

2-3. 修理を阻む見栄と心理的抵抗:新しいモノへの無意識の依存を断つ

「修理の哲学」を理解しても、実行できない人が多いのは、心理的な抵抗があるからです。特に現役のビジネスパーソンは、「新しいモノを持つこと=成功の証」という無意識の見栄に囚われがちです。

かつてグローバル企業にいた経験から、私はこの「見栄のコスト」の大きさを知っています。新しいモデルのスマートフォン、ブランド品のバッグ、最新のガジェット…これらは自己投資ではなく、多くの場合、周囲に自己を誇示するための浪費です。

ミニマリズムの教えは、この見栄を断ち切るための強力なツールです。真の成功者は、外部のモノではなく、内面の知識や経験、時間的自由に価値を見出します。修理した高額品を使い続けることは、「私は周囲の目を気にせず、自分が価値を置いたモノを愛し続ける」という、揺るぎない自己肯定感の表れなのです。

また、もう一つの心理的抵抗が「面倒くささ」です。修理業者を探す、見積もりを取る、という手間を「時間的コスト」として過大評価し、一瞬で解決する「買い替え」を選んでしまいます。しかし、この「面倒くささ」こそが、真の自由への試金石です。

この一時的な手間を惜しむことで、私たちは長期的な消費ループに再び引き戻されてしまうのです。この論理を理解し、「面倒を乗り越えることこそ、長期的な時間の投資だ」と意識を転換することが重要です。

3.「修理の哲学」がもたらす3つのリターン(ROI)

高額品を長く使い続けることは、単なる節約行為ではなく、人生の質を高めるための最高の投資(Return on Investment)を生み出します。

3-1. リターン1:時間と精神の自由(ミニマリスト的リターン)

モノを修理して使い続ける最大のメリットは、「次に何を買うか」という思考から解放されることです。これはミニマリズムが目指す『最高の自由』そのものです。

- 時間の創出: 新しいモノを探す、比較する、捨てる、という一連の非本質的な時間がゼロになります。この創出された時間を、仕事の専門知識を深めるための「リスキリング」や、趣味といった人生の充実に振り向けられます。

- マインドフルネスとしての修理: 革靴の手入れや愛車のメンテナンスなど、モノと静かに向き合う時間は、ストレスの多い現代社会における精神的なマインドフルネスとなり、心の回復力(レジリエンス)を高めます。

3-2. リターン2:金融的・知識的リターン(最高の投資)

高額品(高級時計、革靴、コートなど)は、適切なメンテナンスと修理を行うことで、その資産価値を維持しやすくなります。

- 減価償却の最適化: 長く使うほど、初期投資に対する年間の実質的なコスト(減価償却費)は極端に低くなります。

- 知識資本の獲得: 修理の過程で得た「モノの構造」「メンテナンス技術」「職人の目利き」といった知識は、生涯使える知識資本となり、無駄な買い物を防ぐという最高の投資効果をもたらします。

3-3. 高額品カテゴリ別:修理のROI(投資対効果)具体例分析

この「修理の哲学」を実践する上で、どの高額品に最も投資対効果があるのかを、私のビジネス分析の視点から解説します。

① 高級時計(機械式時計)

- 買い替えのコスト(非ROI): 最新スマートウォッチへの乗り換えなど。数年で陳腐化し、資産価値はゼロに近い。

- 修理(オーバーホール)のROI: 5~8年に一度のオーバーホールは高額ですが、これにより時計は「世代を超えて使える資産」となります。機械式時計の価値は、その歴史とメンテナンスの記録に比例して高まる傾向があり、適切に修理された時計は、インフレに強い現物資産としての側面を持ちます。修理費用は、「資産の維持費」であり、最高の金融的リターンです。

② 高級革靴(グッドイヤーウェルト製法など)

- 買い替えのコスト(非ROI): 安価な靴を数年で履き潰すこと。足への負担が増し、健康という資産を損なうリスクがある。

- 修理(オールソール交換、ヒール修理)のROI: 高額な靴は、修理が前提の構造になっています。修理を繰り返すことで、靴は足に完全に馴染み、「最高の履き心地(=健康資産)」を提供し続けます。また、自分で手入れする時間は、前述したように精神的なリターンであり、「自分を大切にする」という自己投資に繋がります。

③ 高品質なアウター/スーツ(カシミヤ、オーダーメイドなど)

- 買い替えのコスト(非ROI): 流行に合わせた安物を購入し、数シーズンで廃棄すること。

- 修理(裏地の交換、虫食い修理、体型変化に合わせた微調整)のROI: 高品質な素材のアウターやスーツは、型崩れしにくいという最大の強みがあります。修理と微調整を行うことで、「今の自分の体形に最も合った最高の一着」を維持できます。ビジネスシーンにおいて、「清潔感」と「上質なモノを長く使う姿勢」は、信頼を築くための見えないキャリア投資となります。

結論:修理は、単なる延命処置ではなく、これらの高額品を「単なる消費財」から「世代を超えた資産」へと昇華させるための能動的な行為なのです。

3-4. リターン3:自己変革とサステナブルな自己肯定感

自分の所有物を長く大切に使う態度は、サステナブルな倫理観を満たし、強い自己肯定感に繋がります。

- 人生への姿勢の投影:モノを大切にすることは、自分の「過去の選択」(高額な買い物をした自分)を肯定することであり、「今の自分」を大切にすることに繋がります。

- コラム:10kg減量の論理 私の10kgの減量成功は、安易な流行のダイエット法に頼らず、生活習慣という「本質」を見極め、それを継続的にメンテナンス(自己管理)した結果です。モノへの姿勢は、自分の人生への姿勢と通じており、一貫性のある論理的な行動こそが、人生を豊かにします。

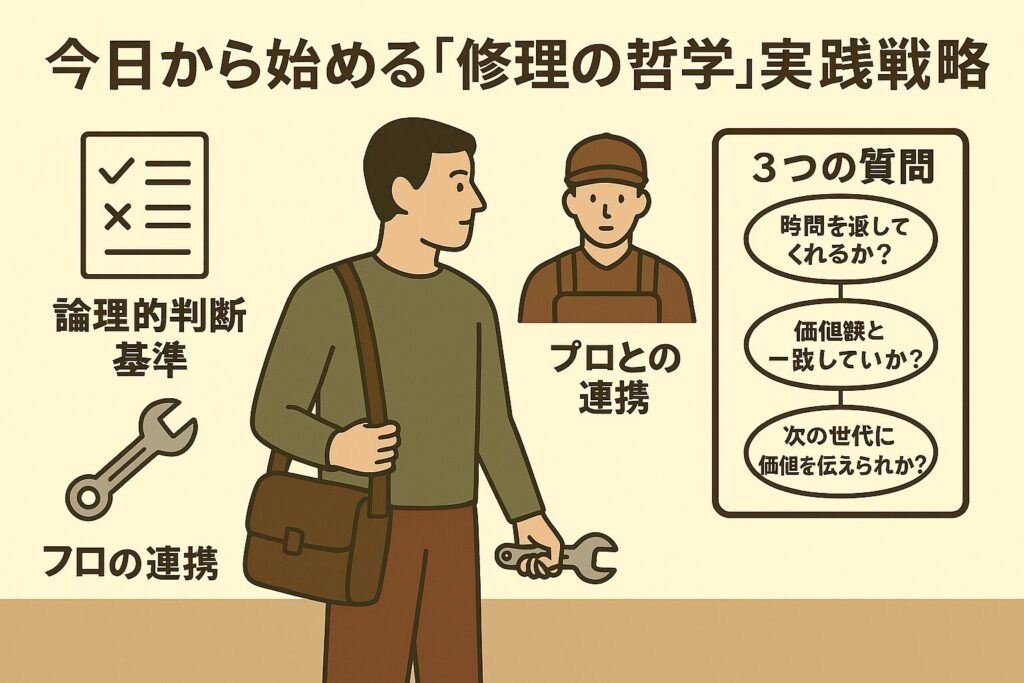

4.今日から始める「修理の哲学」実践戦略

4-1. 修理と買い替えの「論理的」判断基準

「修理の哲学」を実践するには、感情ではなく論理で判断する基準が必要です。

- 修理すべきモノ: 修理によって愛着や付加価値が高まるモノ。特に、革製品、機械式時計、身体の骨格に合う定番のアパレルなど、「工業製品」というより「工芸品」に近いアイテム。

- 買い替えるべきモノ: 技術の進歩が激しく、修理コストが性能向上によるメリット(安全性や利便性)を上回るモノ。あるいは、衛生用品など。

4-2. プロとの連携と知識の獲得

「修理の哲学」は、自分で全てを行う必要はありません。信頼できる「プロとの連携」こそが最高の戦略です。

- 信頼できる修理専門の職人を見つけ、リペアを依頼することは、モノの価値を維持するためのプロへの投資です。

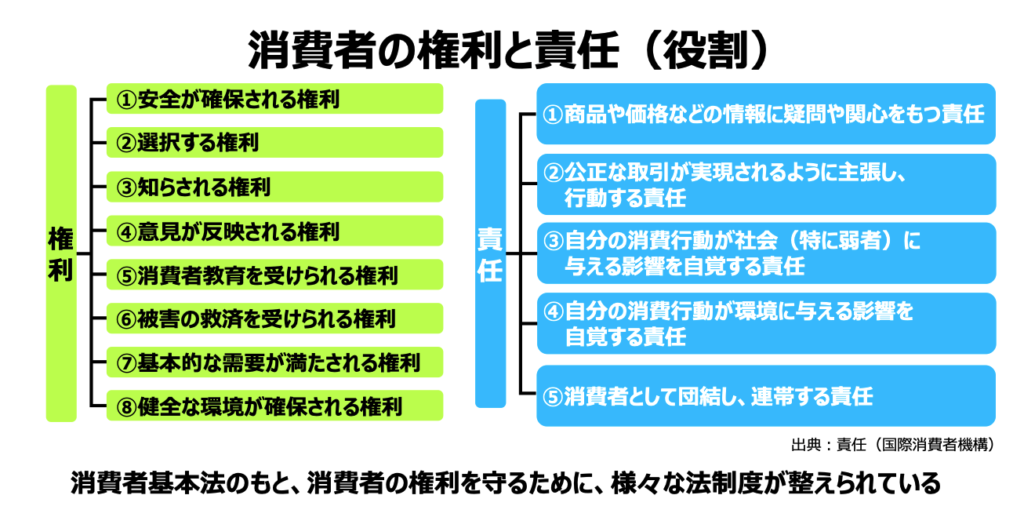

- 「修理する権利」の理解: 私たち消費者が、修理情報や部品の提供をメーカーに求める「修理する権利」に関する社会的な議論も深まっています。この社会の動きを知ることも、賢い消費者としての重要な知識です。

4-3. 迷いを断ち切る:モノの寿命を延ばすミニマリストの「3つの質問」

私たちは、モノを捨てる時や修理を決断する時、常に迷います。ミニマリズムの思想家である佐々木典士氏が提唱するように、モノの本質的な価値を見極めることが重要です。そのために、この「修理の哲学」に基づき、迷いを断ち切るための3つの質問を提示します。

質問1:このモノは、私に「時間」を返してくれるか?

修理して長く使うことで、新しいモノを選ぶ時間、使い方を覚える時間、捨てる時間を節約できるなら、それは「時間」を返してくれる最高のモノです。

質問2:このモノは、私の「価値観の核」と一致しているか?

衝動買いではなく、自分の核となる価値観(例:シンプルさ、耐久性、伝統技術)と一致しているなら、修理する価値があります。価値観に反するモノは、すぐに手放すべきです。

質問3:このモノは、「次の世代」に価値を伝えられるか?

高額品であるからこそ、修理し、メンテナンス履歴というストーリーと共に次の世代、あるいは知人に譲渡できるかという視点で判断します。この視点は、モノを「単なる私物」から「社会的な資産」へと昇華させます。

この3つの質問に「Yes」と答えられるモノだけを修理し、大切に使い続けることが、「サステナブル × ミニマリスト」の最終的な実践戦略となります。

5.Q&A:修理の哲学と実践の論理

Q1. 修理コストが新品価格の半分を超えた場合、経済的に合理的と言えるのでしょうか?

A. 一般的な投資論で考えれば、純粋な経済合理性(目先の出費)だけを見れば「買い替え」に傾きます。しかし、「修理の哲学」において、これは最高の投資としてのリターンを無視した短絡的な判断です。

私たちは、単なる製品ではなく「知識資本」と「精神的リターン」にも投資しているからです。

- 知識資本への投資: 修理を経験することで、その製品の寿命、構造、プロの技術に関する知識(知識資本)が蓄積されます。これは、次にモノを選ぶ際の判断力を高め、将来の無駄な買い物を防ぐ最高の投資です。

- 精神的リターン: 愛着のあるモノが蘇ることで得られる自己肯定感や満足度は、金銭に換算できない価値です。この精神的な安定は、現役世代のキャリアにおける集中力や判断力を維持するための、最も重要な土台となります。

よって、修理コストが新品価格の60%や70%になっても、知識と精神へのリターンを含めれば十分に合理的な投資と判断できます。

Q2. 安い消耗品やテクノロジー製品には、この「修理の哲学」は適用しなくて良いですか?

A. 哲学を適用すべきモノと、そうでないモノを論理的に区別することが、真のミニマリストです。

- 適用すべきでないモノ(買い替えが合理的):

- 技術の進化が激しい製品(スマートフォンなど): 買い替えによって得られるセキュリティや効率性の向上が、修理の延命効果を上回る場合。

- 衛生上の理由から交換が必要な消耗品。

- 「長く使う」ことを意識すべきモノ:

- 寿命が伸びることで環境負荷が大幅に下がる製品(冷蔵庫や洗濯機などの大型家電)。

- 「生活マージ」の観点から、長期的に環境への配慮と節約に繋がる製品。

高額品ではない衣類や日用品でも、安易に捨てずに繕う(つぐなう)という行為自体が、消費行動を反省し、次世代にも通じる倫理観を学ぶための貴重な訓練になります。

Q3. 「修理する権利」は日本でも実現するのでしょうか?また、現役世代はどう向き合うべきですか?

A. 「修理する権利(Right to Repair)」は、米国やEUを中心に、消費者が自分の購入した製品を自由に修理できる権利を保証しようとする世界的な動きです。日本でも、消費者保護や資源循環の観点から議論が加速する可能性があります。

現役世代は、この社会的な潮流を単なるニュースとして捉えるのではなく、ビジネスチャンスまたはリスクとして捉えるべきです。

- ビジネスチャンスとして: 修理・メンテナンス市場の拡大、中古品の価値再評価、そして「長く使える製品」を開発する企業への投資機会が増えます。

- 消費者としての行動: 修理体制が整っているメーカー、部品の供給を公開している企業を積極的に選び、「消費は投票である」という意識を持つことが、この権利の実現を後押しします。

6.結論:修理の哲学こそが、最高の人生を築く論理

サステナブルな時代において、ミニマリストがモノを突き詰めた結果が「修理の哲学」です。

これは、単にモノを大事にするという情緒的な話ではありません。

- 企業が仕掛ける非合理な消費のループから脱却し、

- 時間とお金という貴重な資産を浪費から守り、

- 自分の人生の主導権を取り戻す。

最高の自己投資の論理なのです。

選び抜いた高額品を長く使う。それは、「自分自身が選んだ過去の価値」を未来へ繋ぎ、「本当に大切なこと」に集中して生きる、自由で豊かなキャリアと人生への扉を開く鍵となるでしょう。