I. 導入:シニアの「日課」は日本社会の未来を握る【なぜ重要?】

定年後の人生は、文字通りセカンドライフの設計図を描く時間です。何をしても、どこへ行っても自由。しかし、このかけがえのない時間をどう過ごすか、その鍵となるのが日々のルーティン(日課)です。

シニアの皆さんの生活習慣が持つ意義は、個人の充実だけにとどまりません。実は、日本社会の未来そのものを左右するほど重要なのです。

1. 高齢化社会の現実と「習慣」の持つ社会的意義

「長生きは嬉しいけれど、寝たきりになったり、誰かの手を借りたりする生活は避けたい」――これは誰もが抱く共通の願いではないでしょうか。

健康寿命と平均寿命の間にあるギャップを埋め、医療や介護の負担を減らすには、シニア一人ひとりが規則正しく、活発な生活を送ることが不可欠です。

事実、厚生労働省の調査でも、地域活動や趣味を持つなど、社会とのつながりを持つ習慣がある高齢者ほど、要介護認定を受けるリスクが低いことが示されています。

2. 活気ある生活と「惰性」のズレ

「社会的な意義は分かる。でも、自分の生活は単調だ」と感じていませんか?

長年働いてきた「仕事」という最大のルーティンがなくなった後、自由になったはずの時間が「活気」ではなく「惰性(だせい)」を生むことがあります。

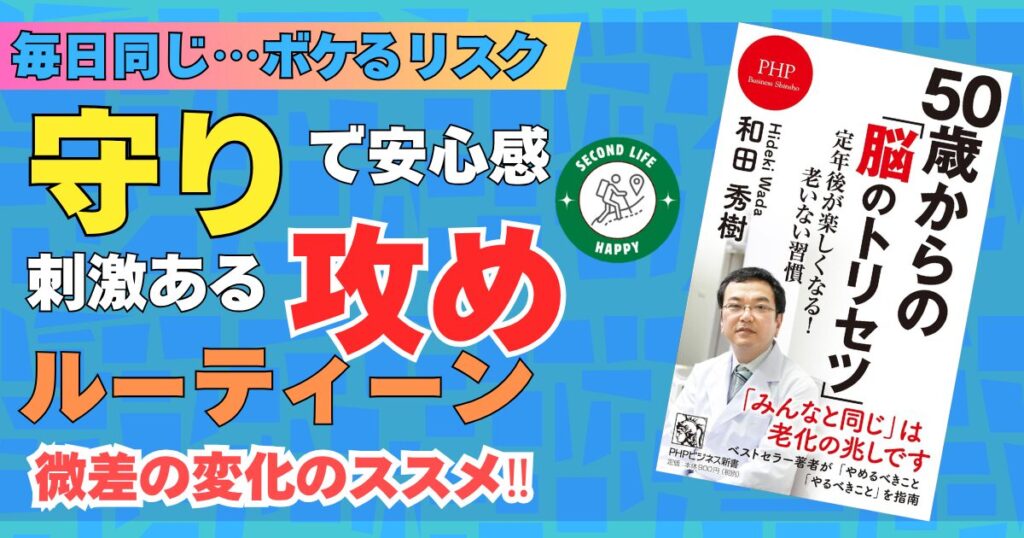

毎日決まった時間に起き、決まったテレビを見て、決まった道で散歩をする。一見、規則正しい生活ですが、この単調さこそが、実は脳にとって大きなリスクになりかねません。

私自身、会社勤めを続けていますが、ふと立ち止まって自分の将来を考えると、「時間があるのに意欲が湧かない」状態が一番怖いと感じています。

3. 2つのルーティンを知ることで変わる未来

では、どうすればこの「惰性」を防ぎ、健康寿命を伸ばし、ボケる不安を打ち消すことができるのでしょうか?

【結論】

シニアの「ボケる不安」を打ち消し、健康寿命を伸ばすための答えは、「健康を守るルーティン」と「脳を鍛える攻めるルーティン」の2つをバランス良く持つことです。

本記事の議論の核となるのは、精神科医である和田秀樹先生の著書『50歳からの「脳のトリセツ」 定年後が楽しくなる!老いない習慣』で提唱されている知見です。

先生は、ルーティンがもたらす安心感のメリットを認めつつも、単調な反復が脳の重要な部分を衰えさせることに警鐘を鳴らしています。この専門的な視点を基盤に、筆者の実体験と考察を加えて、定年後の習慣づくりを具体的に掘り下げます。

- なぜ、単に規則正しいだけのルーティンは「ボケるリスク」があるのか?

- 精神科医が警鐘!脳の司令塔である「前頭葉」が衰えるメカニズム

- 心身の安定を保つ「守るルーティン」と脳を活性化する「攻めるルーティン」の具体的な方法

- 筆者(54歳・現役世代)も実践する、お金をかけずにできる「攻めの習慣」

- 習慣を継続し、健康寿命を伸ばすための具体的なコツ

II. 脳の仕組みが明かす!なぜシニアは「守るルーティン」にハマるのか?

1. 心身の土台:「守るルーティン」の絶大な安心感

まず、あなたが毎日同じ日課を続けるのは、決して悪いことではありません。むしろ、人間が健康を保つ上で不可欠な「心の防波堤」です。

守るルーティンとは、規則正しい睡眠・食事・運動という、毎日ほぼ同じ時刻に行う生活の土台です。

この習慣が脳にもたらす最大のメリットは「自動運転」の安心感にあります。規則正しい生活は、あなたの脳に「次は〇〇が起こる」という予測可能性を与えます。これにより、脳は「いつ寝られるだろう」「次に何を食べるだろう」といった不必要な不安から解放されます。

この不安を減らすメカニズムこそが、シニア世代が「守り」に強く惹きつけられ、その日課を続けたくなる理由なのです。脳のエネルギーを不安解消に使うことなく、本当に必要な活動に集中できます。

2. 【危機警告】その「安心」が「惰性」に変わる瞬間

しかし、この自動運転システムには、大きな落とし穴があります。

安心のために同じ日課を繰り返すうちに、あなたの脳は「考える必要がない」と判断し始めます。これが、「守り」が「惰性」へと変わる瞬間です。

精神科医である和田秀樹医師は、その著書『50歳からの「脳のトリセツ」』でこの点に強く警鐘を鳴らしています。

3. 【メカニズム解説】前頭葉が「サボる」とボケる不安が増す仕組み

人間の脳の司令塔である「前頭葉」は、意欲、判断力、新しいことへの好奇心を司ります。

- 単調な行動の繰り返し ⇒ 前頭葉はそれを「危険のない、学習済みの作業」と認識。

- 結果 ⇒ 前頭葉が機能低下(サボり癖)を引き起こす。

「やる気が起きない」「新しいことを始めるのが億劫だ」と感じるのは、あなたの性格のせいではなく、脳の司令塔が休憩モードに入り、老い始めたサインかもしれません。

だからこそ、私たちは一歩踏み出す必要があります。

III. 行動提案!好奇心を呼び覚ます「攻めるルーティン」の実践論

守りのルーティンで健康という基盤を確保したら、次に必要なのは「適度な負荷」と「新しい好奇心」です。さあ、あなたの脳を再び起動させ、活力を取り戻す「攻めるルーティン」について見ていきましょう。

1. 「攻めるルーティン」の定義:微差の変化を習慣化する

「攻める」と言っても、いきなり大きな挑戦をする必要はありません。「攻めるルーティン」のポイントは、いつもの日課に「少しだけ変化」を加え、脳に「次に何が起こる?」と刺激される状態を意識的に作り出すことです。

これは、新しい趣味というよりも、「微差の変化の習慣化」だと捉えてください。

2. 筆者が実践!脳の司令塔を鍛える「攻めの習慣」3選

定年を意識し、活力を維持したいと考える私自身(54歳)が、今から実践している「攻めるルーティン」をいくつかご紹介します。

【実例1】利き手を変える・身体の動きを変える

意識して利き手と逆の手でPCのマウスを操作する日を作っています。最初はかなり戸惑いましたが、脳が「いつもと違う回路」を使うため、強制的に活性化されます。慣れてきたら、お箸や歯磨きなど、あえて「面倒くさい」と感じる行動にも挑戦してみましょう。

【実例2】「情報の仕入れ方」に変化をつける

いつも読む新聞の同じ面、いつも見るニュース番組だけでは、情報は偏り、脳は思考を停止します。私は、普段全く見ない「地方番組」を週に一度だけ義務的に見ることにしました。少しでも分かろうと集中することが、前頭葉への良質な負荷になります。新しい分野にわずかでも触れることが、好奇心を呼び覚まします。

【実例3】人に会うとき「役割」を変える

人と会うとき、いつも「聞く側」なら、あえて「教える側」になる。あるいは、知人と会うのではなく、異業種交流会や地域のボランティアに参加するなど、「相手が何者かわからない」環境に身を置きます。新しいコミュニケーションを迫られる状況は、脳にとって最高のトレーニングになります。

IV. ルーティンを継続するコツと社会貢献への再定義

1. 習慣化のコツ:「完璧主義」を捨てて柔軟に続ける

守りのルーティンも攻めるルーティンも、最も大切なのは「継続すること」です。

もし、運動をサボってしまったり、新しい挑戦を忘れてしまったりしたとしても、自分を責めないでください。「今日はできなかったけど、明日またやろう」と切り替える柔軟性が、シニアの習慣づくりには不可欠です。完璧主義を捨てて、気楽に続けることこそが成功の秘訣です。

2. ルーティンを継続することが「最大の社会貢献」である理由

最後に、この記事で最初にお伝えした「ルーティンが持つ社会的な意義」をもう一度思い出してください。

あなたが「守るルーティン」で健康を保ち、「攻めるルーティン」で活力を維持し続けることは、孤独や認知症のリスクを低減し、社会の活力を守ることにつながります。

あなたの規則正しい生活は、あなた自身のためだけでなく、家族のため、そして社会全体の未来を支える力になっているのです。

V. 【Q&A】シニアのルーティンに関する素朴な疑問

Q1:完璧にできない日があっても、諦めない方がいい?

A: はい、完璧を目指さないことが大切です。週に一度休む日を作ったり、「今日は軽い散歩でOK」と自分を許したりする柔軟性が、習慣を長く続ける秘訣です。「完璧主義」は、習慣を途切れさせる一番の敵だと心得ましょう。

Q2:夫婦間でルーティンの価値観が違う場合はどうすればいい?

A: 相手のルーティンを尊重しつつ、「共通の攻めるルーティン」を一つだけ作ってみてはいかがでしょうか。例えば、お互いに興味のない分野のニュースを交換して教え合うなど、小さな「新しい刺激の共有」から始めてみましょう。

Q3:仕事以外の「攻めるルーティン」が見つからない…何から始めればいい?

A: まずは日常生活の中にある「いつもの行動」に目を向けてください。「散歩のルートを週に一度だけ変える」「普段行かないスーパーに行く」「知らない言葉を一つだけ調べる」など、時間もお金もかからない、「微差の変化」から始めるのが成功のコツです。

VI. まとめ:あなたの人生は「習慣」が作る

本記事では、定年後の人生を豊かにする「守るルーティン」と「攻めるルーティン」について、その必要性、メカニズム、具体的な実践方法を解説しました。

- 守るルーティンは、健康と心の安心を確保する土台です。

- 攻めるルーティンは、脳の前頭葉を活性化し、活力を維持する起爆剤です。

定年後の人生は、誰かに与えられるものではなく、「自分で作る2つの習慣」にかかっています。今日から、あなたの生活に意識的な「攻め」を一つ加えてみませんか?