「60代 断捨離」というキーワードを検索されたあなたは、人生の後半戦を不安なく、軽やかに過ごしたいと強く願っている方でしょう。この時期の片付けは、単なる掃除や整理整頓ではありません。それは、「残りの人生をどう生きるか」を問い直す、未来のための「心の整理」です。

膨大なモノに囲まれた暮らしは、知らず知らずのうちに私たちの心と体を重くしています。特に60代を迎えると、モノの多さが、体力低下による転倒リスクや、将来子どもにかかる実家の片付けという大きな負担へと変わってしまいます。

この記事では、『シニアの断捨離 』(やましたひでこ監修)のエッセンスに加え、40代で実家の片付けを経験した筆者の視点から、シニア特有の課題である終活や実家の片付けを成功させるための具体的な方法を深く掘り下げて解説します。

1. 60代が知るべき断捨離の真実:モノだけじゃない心の哲学

1-1. 断捨離とは?:モノを「断ち」「捨て」て「心」を「離れる」こと

断捨離とは、単なる「捨てる技術」ではなく、心の執着からの解放が最終目的となる哲学です。

| 行動 | 意味 | 60代の解釈 |

| 断 (だん) | 新しい不要なモノを断つ | 「これからは本当に必要なモノしか買わない」と決める。 |

| 捨 (しゃ) | 家にある不要なモノを捨てる | 「今」の自分にとって不要なモノを手放す。 |

| 離 (り) | モノへの執着から離れる | 過去への執着や、不安な未来への執着から心を解放する。 |

特に60代にとって大切なのは、この「離(り)」の境地です。モノだけじゃない、過去への執着や、煩わしい人間関係といった「精神的な重荷」から離れることこそ、老後の心の整理に直結します。

1-2. 60代が断捨離で手に入れる「心の安心」と「時間の余裕」

60代 断捨離がもたらす最大のメリットは、お金や節約ではなく、「心の安心」です。

- 心のゆとり: モノだけじゃない、情報や人間関係まで整理することで、「いつでも誰でも招ける」「急な事態も慌てない」という心のバリアフリーが生まれます。このゆとりは、不安の多い老後の生活を支える土台となります。

- 時間の確保: 探し物や片付けに使っていた時間が消滅します。その時間を健康維持や新しい趣味といった、未来の自分にとって価値のあるものに使えるようになります。これは、残りの人生の質を上げるための最高の投資です。

2. 60代が急ぐべき断捨離:公的データが示す「実家の片付け」の重圧

2-1. 家族への重荷:増加する実家の片付けと子どもへの負担(公式データ付き)

60代の断捨離を先延ばしにすることは、将来、子どもや親族に、想像以上に過酷な「実家の片付け」という重労働を背負わせることになります。

40代で親の片付けを経験した私の経験から言わせていただくと、実家を片付けるのはとても大変です。何回も何回も足を運び、荷物を分別し、捨てるものは業者に依頼する。心身ともにヘトヘトになります。

自分の人生を自分で整えるのは、子どもへの「最後の愛」であり、負担軽減につながる最高の親心です。この愛を具体的に示すのが、60代での整理です。

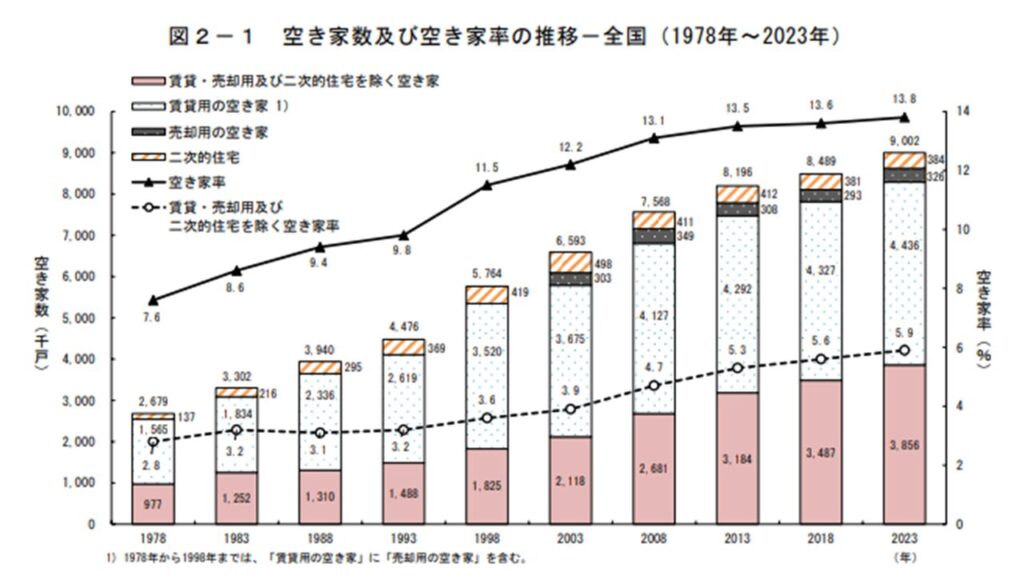

子供にとっての「片付けの重圧」

総務省の「令和5年 住宅・土地統計調査」などのデータを見ても、高齢化に伴う空き家は増加の一途をたどり、2023年には900万戸を超えています。管理されない家は資産価値を下げ、近隣に迷惑をかける社会問題となります。また、遺品整理業者に依頼した場合の費用は、モノの量や家の状況にもよりますが、数十万〜数百万円にも及びます。

この金銭的な負担に加え、「親が大切にしていたモノを捨てなければならない」という精神的な重荷が、子どもたちを深く苦しめます。この苦しみから家族を救うことが、60代 断捨離の最大の動機付けになるべきです。

2-2.身体の安全を守る:体力低下に伴う転倒・ケガのリスク回避

60代以降、モノが多い暮らしは、心と体の安全を脅かします。

- 転倒リスクの増加と医療費の増大: 床に置かれたモノや、取り出しにくい場所のモノは、つまずきや転倒の原因となり、大怪我につながりかねません。高齢者の転倒は、寝たきりや要介護状態に直結し、老後の医療費を大幅に増やすことになります。安全対策としての断捨離は、金銭的な負担軽減にもつながるのです。

- モノの管理疲れと認知症リスク: 膨大なモノを管理するだけでも、集中力や判断力が消耗されます。このモノの管理疲れが、本来の生活を楽しむエネルギーを奪い、認知症リスクを高める一因となる可能性も指摘されています。

3. 60代が目指す「断捨離の種類」:モノと心を整える3つのステージ

60代からの片付けは、目的によって3つのステージに分かれます。この段階を踏むことで、心の整理をスムーズに進められます。

3つの断捨離ステージの流れ(未来志向型)

3つのステージは、「不安の解消」から「精神的な自由の獲得」へと進む、未来のための前向きな行動です。

| ステージ | 主な目的 | 整理対象 | 60代にとっての意味 |

| ステージ1: 情報整理 | 「万が一の不安」を解消 | 情報・書類 (生前整理) | 家族に迷惑をかけないという「親の安心」を確立する。 |

| ステージ2: モノの総量規制 | 「今の生活」を快適にデザイン | モノ (日常使用しない物) | 今の自分を主役にするために、本当に大切な物だけを厳選する。 |

| ステージ3: 心の解放 | 「精神的な重荷」から自由になる | 感情・人間関係 (心の断捨離) | 過去の執着を手放し、老後の生活を心から楽しむ。 |

3-1. ステージ1:不安を消す「情報整理」としての断捨離

この段階は、あなたが不安に感じる**「万が一の危機管理」**の土台です。

- 対象: 財産、保険証券、年金関連、契約書など。

- 具体的なアクション: 不要な紙モノを徹底的に廃棄し、家族全員が知っている1箇所に重要書類をまとめることから始めます。(所要日数:約5日)

3-2. ステージ2:未来をデザインする「残すモノを選ぶ」断捨離

これは「義務的な終活」というよりも、「これからの人生を楽しむための準備」という前向きな整理です。

- 目的: 大切なのは「不要なモノを捨てること」ではなく、「これから先の人生で本当に活躍させたいモノ、一緒にいたいモノを厳選して残すこと」です。「残す」という行為は、未来への希望に満ちています。

- 視点: 「未来の私」にふさわしいモノを選ぶ、希望に満ちた作業です。(所要日数:約10日〜1ヶ月)

3-3. ステージ3:執着を手放す「心の断捨離」と人間関係の整理

この最終ステージは、**「心」**の整理に焦点を当てます。

- 対象: 煩わしい人間関係、不機嫌な感情、「〇〇すべき」という思い込み。

- 目的: 過去への執着を断ち、自分の時間と心の平穏を最優先にする生き方にシフトし、老後の生活をより豊かにすること。(所要期間:継続的に)

4. 「感謝と今」を基準にしたモノとの向き合い方を学ぶ

4-1.「感謝して卒業」:思い出の品と過去の執着を断ち切る方法

60代がモノへの執着を手放すには、心の整理が不可欠です。

- 感謝の儀式: モノを手放す前に、一つひとつ手に取り「今までありがとう」と感謝の言葉を伝える「感謝の儀式」を行いましょう。この儀式を行うことで、過去の自分に感謝し、心の整理がつきやすくなります。

- 「今の私に似合うか」基準: 洋服や食器を選ぶ際は、「高かったから」「いつか使う」ではなく、「今の私を最高に素敵にしてくれるか」という「今」の基準で判断します。過去の自分に縛られず、今の自分を主役にしましょう。

4-2.体力低下を逆手に取る:負担軽減のための「安心設計」ルール

無理をせず、安全と快適さを最優先したルールを設けましょう。これが60代 断捨離の鉄則です。

- 高い・重いモノの断捨離: 腕が上がらない、重いモノは運べない。これらを活かしきれないモノとして優先的に手放しましょう。収納の定位置は、腰から肩の高さに集中させることで、日常の負担軽減につながります。

- 床置きの断捨離: つまずきによるケガを防ぐため、「床にモノを置かない」を徹底する。このルール一つで、実家の片付けが始まる前の安全レベルを格段に上げることができます。

5. 【50代の視点】60代 断捨離は人生を「再編集」する最高の投資と捉える

5-1.子世代への「最後の贈り物」:重荷を下ろす親心と心の安心

断捨離は、子世代への負担軽減につながる、最高の贈り物です。

実家の片付けという過酷な作業から子どもを解放し、「あなたの人生は、あなたの好きなように生きてね」というメッセージを込めた「重荷を下ろすギフト」を贈りましょう。これが、親としての最高の心の整理であり、心の安心につながります。

5-2. 時間と空間の「精神的なバリアフリー」を獲得する

60代で断捨離をやり遂げると、家の中に精神的なバリアフリーが生まれます。

- 空間のゆとり: モノがない空間は、心のゆとりや幸福感を運んでくれます。部屋にできた余白は、新しい趣味や友人との交流を呼び込む精神的な空間です。

- 時間のゆとり: 探し物や片付けの時間が不要になることで、人生の持ち時間が増えます。この時間を何に使うか、未来の自分に問いかけましょう。健康寿命を延ばすためのウォーキングや、孫との時間に充てるなど、人生の選択肢が格段に広がります。

6. 実践!60代 断捨離を成功させる10日間詳細スケジュールを実行する

6-1. 無理なく続けられる!10日間の負担軽減集中プログラム

60代の断捨離は、体力低下を感じさせないよう、達成感を得やすい場所から、無理のない計画で進めるのが成功の秘訣です。

| Day | テーマ(場所・対象) | 具体的な行動(目標時間:30分〜1時間) | 断捨離効果 |

| Day 1 | 床の「緊急事態」宣言 | リビング、寝室の床に置かれているモノを全て移動し、床を完全に空にする。 | 安全確保と転倒リスクの解消。 |

| Day 2 | 使用期限チェック | 冷蔵庫内の食品、薬箱、洗剤の期限切れや過剰なストックを処分。 | 老後資金の無駄遣いをチェックと衛生管理。 |

| Day 3 | 玄関と下駄箱 | 1年以上履いていない靴、使わない傘を処分。「つまずき」のない広さを確保。 | 気の入り口を整え、行動力を高める。 |

| Day 4 | 洋服:トップス | 今の自分に似合うか、この1年で着たかという基準で服を厳選。 | 心の整理、クローゼットの負担軽減。 |

| Day 5 | 書類の「命の引き出し」 | 過去のレシートを捨て、生前整理に必要な重要書類を1箇所にまとめる。 | 終活の基礎固め、家族への情報共有。 |

| Day 6 | 趣味とコレクション | 「今」楽しんでいない趣味の道具や、飾っていないコレクションを処分。 | 未来の時間を確保し、過去の執着から離れる。 |

| Day 7 | 思い出の品の厳選 | 写真や手紙を「専用ボックスに入る分だけ」に絞り込む。感謝と共に手放す。 | 心の整理、過去への執着の解消。 |

| Day 8 | キッチン道具 | 滅多に使わない調理器具、贈答品の食器など、「活かしきれないモノ」を処分。 | 日常の家事の負担軽減と安全確保。 |

| Day 9 | 引き出しの中 | 一番乱雑な引き出し(文具など)を選び、中身を全て出して9割処分する。 | 達成感を味わい、「断捨離脳」を強化する。 |

| Day 10 | 「心の断捨離」計画 | 煩わしい人間関係や過去の後悔を紙に書き出し、手放す。今後の「モノを買わない」ルールを決める。 | 精神的な重荷を取り除く、リバウンド防止。 |

7. 読者の疑問に答えるQ&A:実家の片付けと心の整理の疑問を解消

終活・実家の片付けの「最初の難関」を突破する

Q1: 終活としてどこから手をつければ一番効果的ですか?

A:まずは書類(生前整理)と床に置かれたモノ(安全確保)の2つから手をつけるのが最も効果的です。特に書類は情報(心の安心)に直結し、床の片付けは身体の安全に直結するため、60代の負担軽減として必須です。

Q2: モノだけじゃない、人間関係の整理は具体的にどうする?

A:「心の断捨離」は距離感の調整です。義理で続けている付き合いや、会うと疲れる人とは、連絡の頻度や会う回数を意識的に減らしましょう。「自分の時間を守る」というルールを最優先にすることが、老後のストレスを減らします。

Q3: 体力低下でモノを運べない場合はどうすれば良いですか?

A:無理は禁物です。「運ぶ」作業は「捨てる」作業ではありません。実家の片付けや終活のサポートを行う、地域の回収業者や不用品買取サービスを頼りましょう。ご自身は「何を残すか」という判断(心の整理)に専念することが、負担軽減の賢い選択です。

8. まとめ:60代 断捨離は「未来の私」に贈る最高のギフト

60代の断捨離は、過去を片付けるためではなく、「未来の自分に最高の居心地と安心感を贈る」ための積極的な行為です。モノだけじゃない心の整理を終え、本当に大切なモノだけが残った家は、人生の余生を最高に輝かせる「聖域」となります。

実家の片付けで子どもに重荷を背負わせる不安から解放され、終活を終えた心のゆとりを手に入れましょう。今日から小さな一歩を踏み出すことで、あなたは軽やかで輝かしいセカンドライフという最高のギフトを、未来の自分に贈ることができます。

※最後に、この記事は特定の生活習慣や投資行為などを推奨するものではなく、最終判断は読者の自己責任で行なってください。