「親の介護、そろそろ考えなきゃいけないけど、介護認定制度ってなんだろう?」「訪問介護って何をしてくれるの?費用はどれくらいかかる?」

そうした悩みは、あなた一人だけのものではありません。現在、日本では、年間約10万人もの人々が「介護」を理由に仕事を辞めざるを得ないという厳しい現実があります。介護は、ご家族の誰もが直面する可能性のある、社会全体で考えるべき課題なのです。

そして、この問題には、介護される側と介護する側の、それぞれの苦悩が隠れています。

- 介護される側(親世代): 「まだ大丈夫だ」「誰にも迷惑はかけられない」と、つい強がってしまう気持ち。長年の自立した生活が難しくなることへの寂しさや、プライドとの葛藤。

- 介護する側(家族): 「仕事と両立できるだろうか」「いつまで続くのだろう」という終わりが見えない不安。時間やお金の負担、そして、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう孤独感。

この記事は、こうした互いの苦悩を少しでも和らげるためにあります。複雑に思える介護保険制度も、正しい知識があればスムーズに利用できます。この記事では、著書:はじめての訪問介護の内容を基に、訪問介護の利用に焦点を当て、介護認定の申請から、要介護度に応じたサービス活用法、誰もが気になる料金の目安まで、家族のための介護ガイドとして網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは不安を解消し、介護生活を始めるための道筋がはっきりと見えているはずです。

- 介護認定の申請から決定までの全ステップがわかる

- 要介護度別の具体的な症状と暮らしが一覧できる

- 訪問介護のサービス内容と料金の目安が理解できる

- 専門家の知見から、介護を始める心構えが身につく

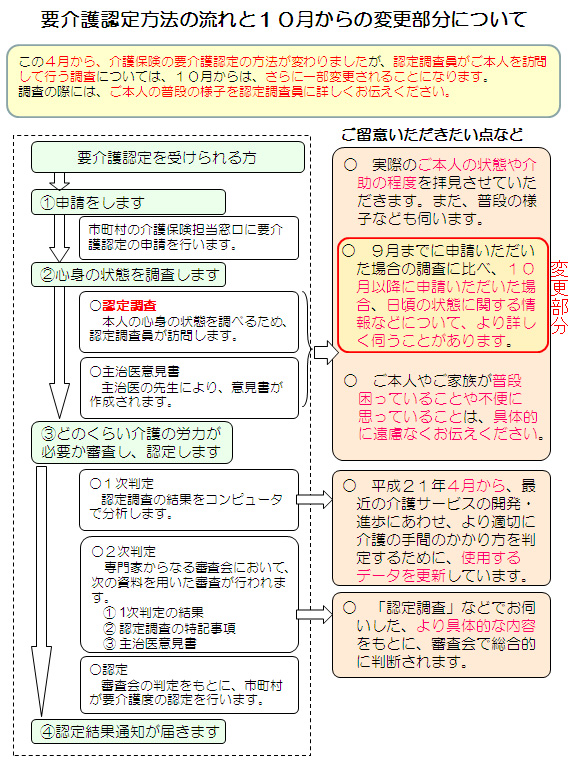

1. 介護認定制度の基本|申請から結果まで

介護保険サービスを利用するためには、まず「介護認定」を受ける必要があります。これは、ご本人の心身の状態に応じて、どのくらいの介護が必要かを公的に判断してもらうための手続きです。

ステップ1:申請

お住まいの市区町村の介護保険課または地域包括支援センターの窓口で申請します。

- 必要なもの: 介護保険被保険者証、申請書、主治医の氏名と病院名がわかるもの。

介護保険被保険者証とは?

介護保険制度を利用するために必要な書類であり、65歳以上の方に自動的に交付されます。これにより、介護サービスを受ける際に必要な証明書として機能します。具体的には、被保険者の氏名や生年月日、保険者番号などが記載されています。

【交付条件】

65歳以上の方: 自動的に自治体から交付されます。

40歳以上65歳未満の方: 特定の疾病(老化に起因する疾病)により要介護・要支援認定を受けた場合にも交付されます。

ステップ2:認定調査

申請後、市区町村の職員などが自宅を訪問し、本人やご家族に現在の身体状況や生活状況について聞き取り調査を行います。この調査は、介護度を決定する上で非常に重要です。

ステップ3:主治医意見書

市区町村が本人の主治医に、心身の状況についての意見書の作成を依頼します。

ステップ4:審査・認定

認定調査と主治医の意見書に基づき、「一次判定」と「二次判定」が行われます。この審査を経て、最終的な要介護度が決定し、結果通知が届きます。

2. 要介護度(レベル)別に見る症状と暮らし

介護認定には、「要支援1〜2」と「要介護1〜5」の合計7段階があります。それぞれのレベルがどのような状態を指すのかを把握することで、必要なサービスが見えてきます。

| 区分 | 日常生活における介助レベル | 目安となる状態の具体例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立しているが、家事などで一部の支援が必要 | 立ち上がりや片足立ちにやや不安定さがある。買い物や掃除などの家事に一部介助が必要。 |

| 要支援2 | 日常生活の能力がやや低下しており、部分的な介助が必要 | 立ち上がりや歩行に不安定さがある。身だしなみや着替えなどに介助が必要となることがある。 |

| 要介護1 | 食事や排泄など一部に介助が必要。支援がなければ生活が難しい | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄介助が必要となる場合がある。一人で買い物や調理が難しい。 |

| 要介護2 | 日常生活の多くの場面で介助が必要。見守りが必要になることも多い | 歩行が自立困難になり、杖や手すりが必要。食事や入浴、排泄に部分的な介助が必要。 |

| 要介護3 | 日常生活のほぼ全般にわたり全面的な介助が必要 | 歩行や立ち上がりがほとんど自立困難。入浴や排泄、着替えなどに全面的な介助が必要。 |

| 要介護4 | 日常生活能力が著しく低下し、常に全面的な介助が必要 | 移動や移乗がほぼ不可能。排泄や食事など、日常生活の多くの場面で全面的な介助が必要。 |

| 要介護5 | ほぼ寝たきりの状態であり、生活の全般で全面的な介助が必要 | 意思疎通が難しく、自力での寝返りも困難。食事や排泄などすべてに介護が必要。 |

出典:厚生労働省ホームページ

3. 介護度別に受けられる恩恵(区分支給限度額とそれ以外の助成)

介護認定を受けると、介護保険サービスにかかる費用の一部を国や市町村に負担してもらえます。この恩恵は、要介護度によって利用できる上限額(区分支給限度額)が異なり、この範囲内であれば自己負担額は原則1割(所得によっては2~3割)となります。

限度額に含まれないサービスと市町村からの助成

- 福祉用具購入費: 入浴補助用具やポータブルトイレなど、指定された福祉用具の購入費用(年間10万円が上限)

- 住宅改修費: 手すりの取り付けや段差解消など、居宅の改修費用(原則20万円が上限)

- 介護予防事業: 「要支援」の方向けに、地域で行われる体操教室やサロン活動など、介護予防を目的としたサービス。

要介護度別の区分支給限度額(1ヶ月あたり)

| 区分 | 支給限度額(単位) | 支給限度額の目安(円) |

| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |

| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |

| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |

| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |

| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |

| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |

| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |

※1単位=10円として計算した目安です。地域や事業所によって変動する場合がありますので、必ず地元の市区町村でご確認下さい。

上記の限度額とは別に、以下のようなサービスも介護保険の給付対象となります。これらは市町村が実施しており、助成を受けることで自己負担を軽減できます。

4. 訪問介護のサービス内容と具体的な活用術

介護認定が下りたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、そのプランに基づいて訪問介護サービスが利用できるようになります。

訪問介護には、主に以下の3つのサービスがあります。

- 身体介護: 食事、入浴、排泄、着替え、体位変換など、ご本人の身体に直接触れて行う援助です。

- 生活援助: 掃除、洗濯、買い物、調理など、家事の援助です。

- 通院等乗降介助: 病院などへの通院時の送迎や、乗り降りの介助を行います。

【要介護度別】訪問介護の活用例

- 要介護1・2(軽度):

- 活用例: ヘルパーに週1回、買い物を頼んだり、食事の準備をしてもらうなど、生活援助を中心に活用します。

- 要介護3〜5(中重度):

- 活用例: ヘルパーに週3回、入浴介助や食事の介助を頼むなど、身体介護が中心となります。ご家族の負担が重い部分をヘルパーに任せることで、無理のない介護を続けることができます。

5. 訪問介護の料金を解説

介護保険を利用すると、サービス料金の原則**1割(所得によっては2〜3割)**を自己負担します。料金は、国が定める「介護報酬」という単位で計算されます。ここでは、その料金の目安を解説します。

サービス別の料金目安(1割自己負担の場合)

| サービス区分 | サービス時間 | 料金単価(1回あたり) |

| 身体介護 | 20分未満 | 約167円 |

| 20分以上30分未満 | 約250円 | |

| 30分以上60分未満 | 約396円 | |

| 60分以上 | 約578円〜 | |

| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 約183円 |

※これはあくまで目安です。実際の料金は、地域や事業所によって異なる場合があります。

6. 専門家が教える!介護を始める心構えとルール

介護は一人で抱え込まず、プロの力を借りることが何より大切です。訪問介護の実務について解説した書籍**『訪問介護のきほん』**にも、専門家としての心構えや、サービス利用のルールが記されています。

ヘルパーが「できること」と「できないこと」

介護保険サービスには厳格なルールがあります。

- できること:

- 身体介護: 服薬確認、清拭、体位変換、移動介助

- 生活援助: 食事の準備と後片付け、洗濯、住居の掃除

- できないこと:

- 医療行為: インスリン注射や褥瘡の処置など

- 家族のための家事: 同居家族の分の食事作りや部屋の掃除

- 日常の範囲外の用事: 庭の草むしり、ペットの世話、来客の応対など

良いヘルパーとの関係を築くヒント

- 遠慮せずにコミュニケーションをとる: 困っていることや、してほしいことを具体的に伝えましょう。

- 感謝の気持ちを伝える: 感謝の言葉は、良い関係を築く上で最も大切です。

7. Q&A|よくある質問と回答

Q1: 介護認定の申請から結果通知までどれくらいかかりますか?

A: 一般的に、申請から認定結果が出るまでには約1ヶ月ほどかかります。

Q2: 訪問介護事業所はどのように選べばいいですか?

A: ケアマネジャーに相談するのが最も確実です。いくつかの事業所の情報を集めてもらい、サービス内容や料金を比較検討しましょう。

まとめ:正しい知識と協力で、安心できる介護生活を

この記事では、介護認定の申請方法から訪問介護の料金まで、介護生活を始める上で不可欠な情報をご紹介しました。

介護は、ご本人の状態に合わせて専門家と協力しながら進めることで、ご家族の負担を減らし、ご本人もより安心して自宅での生活を続けることができます。

まずは、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみてください。専門の相談員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。

※最後に、この記事は特定の資産運用や投資行為を推奨するものではなく、最終判断は読者の自己責任で行なってください。