最近、人の名前がすぐに出てこない、物の置き場所を忘れてしまう…。50代を迎え、そんな些細な物忘れが増え、「このままだと将来、認知症になるのでは?」と漠然とした不安を抱えている方は少なくありません。

しかし、ご安心ください。この脳の老化は、誰もが経験する自然なプロセスです。そして、「老けない人」は、この老化に対して意識的にアプローチしているという事実があります。この記事では、精神科医の和田秀樹氏が提唱する『老けない人の「脳の習慣」』を参考に、科学的なデータも交えながら、50代から始めるべき具体的な脳ケアの方法をご紹介します

- なぜ今、脳の健康を考えるべきなのか

- 老けない人が実践している3つの脳の習慣

- 物忘れや将来への不安を解消する具体的な行動

なぜ今、脳の健康を考えるべきなのか?社会全体の課題

私たちが抱える漠然とした不安の多くは、その正体を知ることで解消されます。まず、私たちが向き合うべき社会的なデータを見ていきましょう。

厚生労働省のデータによると、2012年時点で462万人だった認知症高齢者数は、2025年には約700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。この数字は、私たちが自身の脳の健康を考えることが、将来の自分自身や大切な家族を守るために、いかに重要であるかを物語っています。

認知症とは何か?そのメカニズムを理解する

認知症は、何らかの脳の病気や障害によって認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。最も多いのがアルツハイマー型認知症で、脳に異常なたんぱく質(アミロイドβやタウ)が蓄積することで、神経細胞が破壊されることで引き起こされます。

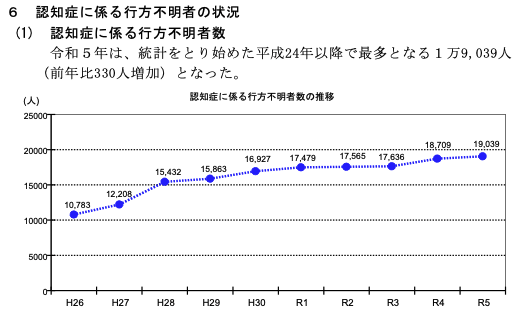

この病気が進行すると、記憶障害や見当識障害(時間や場所がわからなくなること)といった症状が現れます。これにより、自分がどこにいるか分からなくなり、不安から外に出てしまう「徘徊」につながることもあります。警察庁のデータでも、令和5年には毎年1万9千人以上が認知症またはその疑いで行方不明となっており、これは個人の問題であると同時に、家族や社会全体にとって大きな課題となっています。

こうした未来を避けるためには、早期から脳の神経細胞ネットワークを鍛え、記憶力や判断力を保つことが何よりも大切です。50代から脳のケアを意識することは、将来の自分自身を守り、大切な人たちとの穏やかな日々を長く続けるための最良の備えとなるのです。

医師が提唱する「老けない脳」をつくる3つの習慣

「老ける人」は、新しいことに挑戦することを避け、思考が凝り固まりがちです。一方で、「老けない人」は、意識的に脳に刺激を与え、柔軟な思考を保ち続けています。和田秀樹氏が提唱する**『老けない人の「脳の習慣」』は、まさにこの若々しい脳を育てるための実践的な方法です。これらの習慣は、あなたの物忘れや将来への不安を解消**するのに直接的に役立ちます。

1. 「出力系」を鍛える習慣:インプットからアウトプットへ

私たちは普段、テレビやインターネットから情報を取り込む**「インプット」ばかりに偏りがちです。しかし、脳を本当に活性化させるには、脳から情報を「出力(アウトプット)」**することが不可欠です。

- 人に話す・質問する 読んだ本の内容や、ニュースで気になったことを誰かに話すだけでも効果があります。自分の考えを言葉にすることで、記憶が整理され、定着しやすくなります。これは、記憶力の向上に直接つながります。

- 日記やブログを書く 自分の考えやその日の出来事を文章にする習慣は、感情を整理し、思考力を高めます。これは、論理的思考力を維持し、将来の不安を書き出して客観視するのにも役立ちます。

2. 「変化対応力」を鍛える習慣:マンネリ化を防ぐ

脳は新しい刺激を求めます。毎日同じことの繰り返しは、脳を錆びつかせ、意欲の低下や思考の柔軟性喪失を招きます。新しい変化を積極的に受け入れることで、脳の神経細胞ネットワークが強化され、認知機能の維持に役立ちます。

- 新しい趣味を始める 楽器を弾く、絵を描く、プログラミングを学ぶなど、未経験のことに挑戦することは、脳に強い刺激を与えます。

- 行ったことのない場所に行く 旅行はもちろん、近所の散歩でいつもと違う道を選ぶだけでも、脳は新しい情報を処理しようとします。これは、見当識能力の維持に役立ち、将来の迷子リスクを減らすことにもつながります。

- 失敗を恐れない 新しいことに挑戦する際、失敗はつきものです。しかし、失敗を恐れずに学び続ける姿勢こそが、脳の柔軟性を保ち、好奇心を失わせない秘訣です。

3. 「感情の老化」を防ぐ習慣:心も脳も若々しく

感情の老化は、「面倒くさい」「イライラする」「どうせ無理」といったネガティブな思考に支配されることから始まります。これらの感情は、脳の働きを鈍らせ、老化を加速させます。

- ネガティブな感情を書き出す 不安や怒りを感じたとき、それを紙に書き出すことで客観視でき、気持ちを落ち着かせることができます。

- 感謝の気持ちを意識する 日常の小さな幸せに気づき、感謝することで、幸福感が高まり、脳の活動を活発にします。

- 人との交流を大切にする 家族や友人、地域の人との会話は、孤独感を解消し、脳に良い刺激を与えます。これは、うつ病や認知症のリスクを減らすことにもつながります。

脳科学の視点から見る「老けない脳」のメカニズム

なぜ、これらの習慣が脳を若々しく保つのでしょうか。その鍵を握るのが、脳の前頭葉と神経可塑性です。

前頭葉の役割 前頭葉は、思考、判断、感情のコントロール、創造性、意欲などを司る「人間らしさ」の中心です。しかし、この前頭葉は40代から50代にかけて徐々に萎縮し始め、その機能が低下していくと言われています。これが、意欲の低下や、頑固になるといった「感情の老化」の正体です。和田秀樹氏が提唱する「出力系」や「変化対応力」を鍛える習慣は、まさにこの前頭葉を意図的に刺激し、萎縮を食い止めるための効果的なトレーニングなのです。

神経可塑性とは 脳には「神経可塑性」という驚くべき性質があります。これは、新しい経験や学習によって、脳の神経細胞が新しいネットワークを形成し、機能が変化する能力のことです。年齢を重ねても、新しい趣味を始めたり、新しいスキルを学んだりすることで、脳は新しい神経回路を構築し、柔軟性を保つことができます。これは、何歳になっても脳は成長し続けられるという、私たちにとって希望のメッセージです。

日常生活でできる!今日から始める「老けない脳」トレーニング

特別な時間や場所は必要ありません。日々の暮らしの中に、少しの工夫を取り入れるだけで、脳に良い刺激を与えることができます。

- 歯磨きを利き手と反対の手で行う 利き手とは逆の不慣れな手を使うことで、普段使わない脳の領域が活性化されます。

- いつもと違う道で帰る 通勤や買い物の際に、意図的に違う道を通ることで、脳は新しい情報を処理しようとします。ナビに頼らず、地図を見ながら歩くのも効果的です。

- 新しい食べ物に挑戦する 嗅覚や味覚は、脳の記憶や感情と密接に関わっています。食べたことのない料理や食材を試すことは、脳に新鮮な刺激を与えます。

- あえてアナログな方法を使う スマホのメモ機能ではなく、手帳に予定を書き込む、計算機を使わずに暗算してみるなど、アナログな作業は脳をフル活用します。

「老けない脳」を支える3つの柱:食事・睡眠・運動

脳の健康は、日々の生活習慣によって大きく左右されます。特に重要なのが、以下の3つの柱です。

- 食事 脳のエネルギー源はブドウ糖ですが、脳の神経細胞を保護するためには、良質な脂質や抗酸化物質が不可欠です。

- 青魚(サバ、イワシなど):DHAやEPAといった不飽和脂肪酸が豊富で、脳細胞の膜を柔らかくし、情報伝達をスムーズにします。

- 野菜・果物:特に色の濃い野菜や果物には、脳の酸化ストレスを抑えるポリフェノールやビタミン類が豊富です。

- 睡眠 睡眠は、日中に蓄積された脳の老廃物を除去する重要な時間です。質の良い睡眠を7〜8時間確保することで、脳は休息し、記憶を整理することができます。

- 運動 ウォーキングやジョギングといった有酸素運動は、脳への血流を増やし、新しい神経細胞の生成を促す「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質を増やします。

まとめ:今日から始める「老けない脳」への一歩

「老けない脳」は、才能や遺伝子で決まるものではありません。 それは、日々の小さな習慣の積み重ねによって誰でも作ることができます。50代は、これまでの人生で培った知恵や経験を活かしながら、新たな習慣を始めるのに最適な時期です。

今日から、日記を書いてみる、新しい道を通ってみる、友人と会う機会を増やすなど、できることから始めてみませんか?あなたの小さな一歩が、将来の不安を解消し、自分らしい人生を長く楽しむための確かな力となります。

さあ、今日から「老けない脳」への旅を始めましょう。