急増する特殊詐欺の被害

「スマホに届く宅配便のメッセージ、本当に本物?」「パソコンに突然表示された警告画面、どうすればいい?」

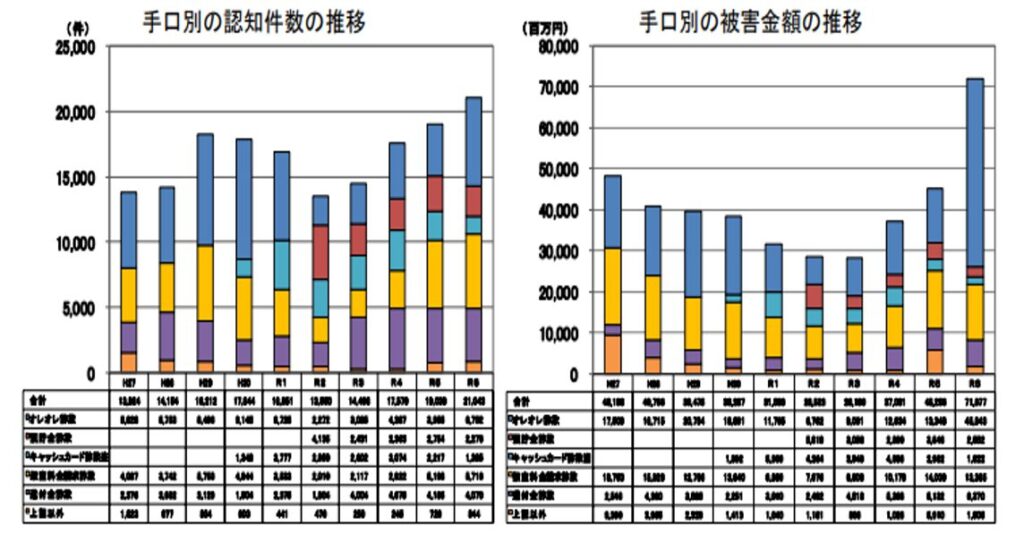

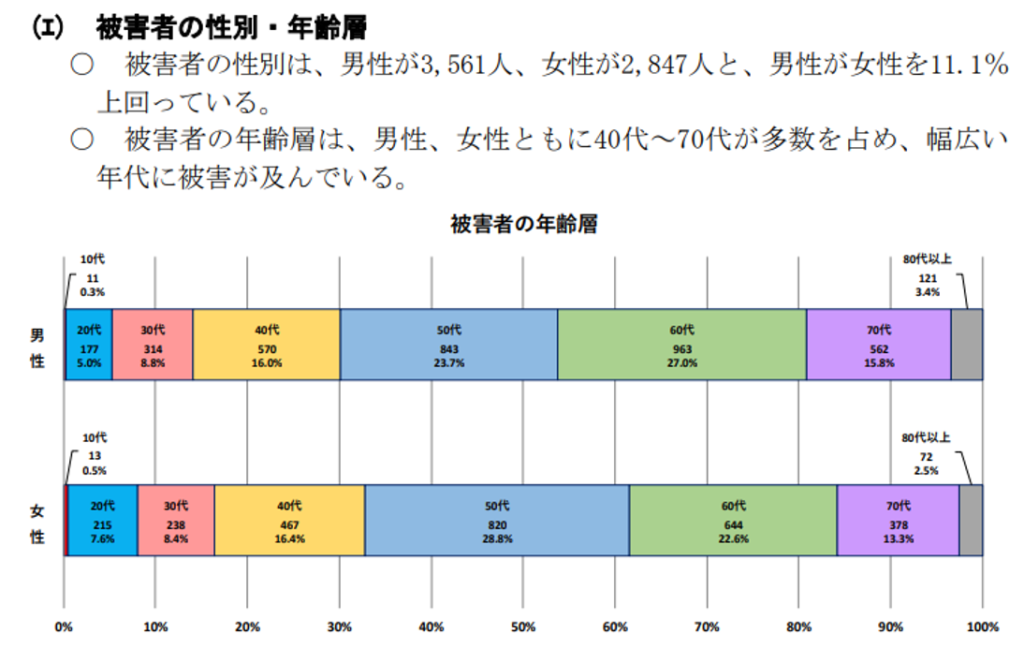

もしあなたが今、そうした不安を感じているなら、この記事は必ずお役に立ちます。近年、インターネットの普及とともに、巧妙な手口で高齢者を狙うフィッシング詐欺が急増しています。警察庁のデータによると、令和6年における特殊詐欺の被害額は718.8億円(+266.2億円、+58.8%)と、前年に比べて総認知件数、被害総額ともに増加しており、特に50歳以上の高齢者がその被害の約7割を占めています。

なぜシニア世代がこれほどまでに狙われるのでしょうか?それは、ITへの不慣れさや、真面目で親切な性格につけ込まれるからです。この記事では、書籍『強盗から詐欺まで シニアのための防犯対策読本』で紹介されている防犯のプロの知見を参考にしながら、フィッシング詐欺の具体的な手口と、今日からすぐに始められる対策を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたは詐欺師の巧妙な罠を見破る力を手に入れているはずです。

- 最新のフィッシング詐欺手口とその見分け方

- 高齢者が狙われる心理的な理由と、騙されないための心構え

- 今すぐできる実践的な対策と、家族で取り組むべきこと

- 万が一被害に遭ってしまった時の対処法

1. 知っておくべき、高齢者を狙うフィッシング詐欺の最新手口

フィッシング詐欺は、メールやSMSを使って、あたかも実在する企業や公的機関を装い、偽サイトへ誘導して個人情報を抜き取る犯罪です。書籍『強盗から詐欺まで シニアのための防犯対策読本』でも、あらゆる詐欺の中でも特に巧妙な手口として警鐘を鳴らしています。以下に、特にシニア世代が遭遇しやすい代表的な手口を挙げます。

【手口1】宅配便の再配達を装う「SMS」詐欺

「お荷物のお届けに失敗しました。再配達は以下より手続きをお願いします」このようなSMSを受け取ったことはありませんか?これは宅配業者を装った偽のメッセージです。記載されたURLをクリックすると、個人情報やクレジットカード情報を入力させる偽のサイトに誘導されます。

【具体的な見分け方】

- URLがおかしい: 本物のURLと見比べると、少しだけ違う部分があります。「amazon.co.jp」が「amazon-co.jp」や「amzn.co」になっているなど、巧妙な手口が使われます。

- アプリのインストールを促される: SMSから正規のアプリを装った偽アプリのダウンロードを促されたら、ほぼ間違いなく詐欺です。

【手口2】銀行やクレジットカード会社を名乗る「メール」詐欺

「セキュリティ強化のため、アカウントの認証が必要です」「不正利用の可能性があります」といったメールで、銀行やクレジットカード会社を名乗るケースです。緊急性を煽り、冷静な判断をさせないのが手口。メールに記載されたURLから偽のサイトにアクセスさせ、IDやパスワード、さらには暗証番号まで入力させて情報を盗みます。

【具体的な見分け方】

- 送信元メールアドレスがおかしい: 銀行やカード会社とは思えない、意味不明な英数字の羅列が使われています。

- 日本語がおかしい: 不自然な敬語や、誤字脱字が多い場合があります。

【手口3】見に覚えのない「請求画面」詐欺

インターネットを閲覧中に突然、「有料動画サイトの未払い料金があります」といった警告画面が表示される手口です。驚いて表示された電話番号に連絡すると、「支払わないと法的な手続きを取る」と脅され、電子マネーなどで支払いを要求されます。これは実在しない請求であり、絶対に支払ってはいけません。

【手口4】大手通販サイトを装う「なりすまし」

「お客様のアカウントに不審なログインがありました」というメールや、SNSのダイレクトメッセージが届く手口です。アカウントの停止をちらつかせ、偽サイトでパスワードを再入力させることで情報を抜き取ります。

2. なぜシニア世代はフィッシング詐欺に遭いやすいのか?

フィッシング詐欺は、ITリテラシーの低い層を狙うだけでなく、人間の心理的な弱みにつけ込みます。書籍『強盗から詐欺まで シニアのための防犯対策読本』でも指摘されているように、詐欺師は巧妙な心理戦を仕掛けてきます。

理由1:IT技術の変化に追いつくのが難しい

シニア世代が子どもの頃は、今のようにインターネットやスマートフォンは普及していませんでした。新しい技術やサービスに触れる機会が少なく、本物と偽物を見分ける知識が不足していることがあります。詐欺師はその隙を狙ってきます。

理由2:真面目で親切な性格につけ込まれる

「親切心」や「責任感」がアダとなることもあります。「再配達手続きをしないと配達員さんに迷惑をかけてしまう」「カード会社からの連絡だから、すぐに対応しないと」といった真面目な性格につけ込み、冷静な判断を奪います。

理由3:相談する相手がいない孤立した状況

「こんなこと、誰にも相談できない」と一人で抱え込んでしまうと、詐欺師の思うつぼです。フィッシング詐欺のメールや画面を見た時に、身近に相談できる人がいないと、不安から誤った行動をとってしまいます。

理由4:権威に弱い「権威性バイアス」

「警察です」「銀行のものです」といった言葉に弱いという心理的傾向です。詐欺師は、公的機関や有名な企業を名乗ることで、その権威性を利用して信頼させようとします。

3. 今すぐできる!シニアのためのフィッシング詐欺対策

ここからは、具体的な防犯策を4つのステップでご紹介します。これらは、書籍で提唱されている防犯意識の向上と実践的な行動に基づいています。

【対策1】「冷静」になり、URLや送信元を「確認」する

これが最も重要で、あらゆる詐欺対策の基本です。

- URLを確認する: 送られてきたURLが、公式のものと少しでも違っていないか、よく見ましょう。例えば、”amazon.co.jp”が”amzon.co.jp”(「a」が抜けている)といった巧妙な偽物が多く存在します。

- 送信元を確認する: 銀行や宅配業者からメールが届いても、送信元のメールアドレスが意味不明な文字列になっていないかを確認します。

【対策2】絶対に「焦らない」「クリックしない」「入力しない」

「今すぐクリックしないと!」と焦らせるメッセージは、全て詐欺だと思って間違いありません。

- 焦らない: 「アカウントが停止される」「今すぐ確認が必要」といった言葉には惑わされない。一度深呼吸して、冷静になりましょう。

- クリックしない: 不審なメッセージのURLは絶対にクリックしないでください。

- 入力しない: 偽サイトでIDやパスワード、クレジットカード情報を絶対に入力してはいけません。

【対策3】不安なときは「誰かに相談」する

家族や友人、信頼できる人に、不審なメッセージが届いたことを見せて相談しましょう。もし身近に相談できる人がいなければ、警察や消費者センターに連絡するのが最も安全な方法です。

4. 家族で取り組む、シニア世代の安全なインターネット利用

シニア世代の防犯対策は、決して一人だけで行うものではありません。家族や周囲の協力が不可欠です。

- 定期的なコミュニケーション: 詐欺に関するニュースを共有したり、「最近変なメッセージ来ない?」と気軽に声をかけたりする習慣をつけましょう。

- スマホの共同確認: 家族がスマホの操作に不慣れな場合は、一緒に設定画面を見たり、不審なメッセージを一緒に確認してあげたりすることで、安心感を与えられます。

- 安全な利用環境の整備: 迷惑メールフィルターの設定や、信頼できるセキュリティソフトの導入をサポートしてあげることも大切です。

5. 万が一被害に遭ってしまった時の対処法

もしフィッシング詐欺に遭ってしまったら、パニックにならず、以下に沿って冷静に行動してください。

- すぐにサービス提供会社に連絡する: クレジットカード情報などを入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡し、利用停止の手続きをしてください。

- パスワードを変更する: 同じパスワードを使い回している場合、他のサービスも不正ログインされる可能性があります。すぐにすべてのパスワードを変更しましょう。

- 警察に相談する: 最寄りの警察署やサイバー犯罪相談窓口に被害を届け出てください。

- 消費者ホットラインに相談する: 不安な場合は、「消費者ホットライン(局番なし188)」に電話して相談しましょう。

6. まとめ:正しい知識と心構えで、安全なインターネットライフを

フィッシング詐欺の被害を防ぐ鍵は、**「正しい知識」と「冷静な心構え」**です。

今回ご紹介した内容は、多くの詐欺被害事例と専門家の知見をまとめたものです。特に『強盗から詐欺まで シニアのための防犯対策読本』は、フィッシング詐欺だけでなく、あらゆる犯罪から身を守るためのヒントが詰まった一冊です。本記事をきっかけに、ぜひご家族で防犯について話し合ってみてください。

※最後に、この記事は特定の資産運用や投資行為を推奨するものではなく、最終判断は読者の自己責任で行なってください。