役割の喪失感を乗り越え、新しい居場所を見つける

近年、定年を迎えたシニア世代にとって、「第二の人生の生きがい」を見つけることは、キャリアの集大成と同等、あるいはそれ以上に大きな課題となっています。

現役時代、あなたは企業、あるいは地域社会を支える組織で、キャリアを築いてきたかもしれません。しかし、長年背負ってきた仕事の肩書きが消えた瞬間、

「自分は社会から必要とされていないのではないか」

という虚無感や役割の喪失感に立ち尽くしてしまうことは、決して珍しいことではありません。私自身も、積み上げたキャリアの裏で激務によるうつ病という大きな挫折を経験し、その苦悩を深く理解しています。

かつての専門的な経験やスキルを失いたくない。誰もが社会貢献や自己実現への意欲を持ち続けています。そんなシニアの新しい「居場所」として、ボランティア活動が注目を集めているのをご存知でしょうか。

なぜ、ボランティアはシニアの自己有用感を満たし、QOL(生活の質)を高めるのか?

その根拠は、認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会の著書『ボランティアコーディネーション力 第3版』といった公的な専門書にも裏付けられています。本書の核は、「ボランティアの意欲と組織のニーズを繋ぎ、活動を持続可能にするマネジメント力」にあります。これは、シニアの経験とスキルが地域社会でいかに戦略的に必要とされているかを明確に示す、極めて重要な視点です。

当記事は、本書の専門知識と、筆者の30年以上にわたるグローバルビジネスでの実務経験に基づく本質を見抜く分析力を駆使し、独自の切り口で書き上げたものです。シニアが生きがいを再発見し、健康寿命の延伸にも繋がるそのメカニズムを、本書の専門的な視点と融合させながら解き明かします。

さあ、あなたの人生経験という宝物を地域社会で輝かせ、最高の居場所を手に入れるためのヒントを探してみませんか?

活動の規模感と社会課題の関係性

ボランティア活動を個人の「暇つぶし」と捉えるのは大きな誤解です。シニアの力がなぜ今、これほどまでに求められているのか。それは、日本の社会課題が複雑化し、ボランティアが国民生活に不可欠な巨大な社会システムとなっているからです。

【公式データから読み解く】活動の規模感と社会課題の関係性(修正版)

ボランティア活動を個人の「暇つぶし」と捉えるのは大きな誤解です。シニアの力がなぜ今、これほどまでに求められているのか。それは、日本の社会課題が複雑化し、ボランティアが国民生活に不可欠な巨大な社会システムとなっているからです。

1. 日本のボランティア活動の規模感:シニア層が牽引する社会参加の現状

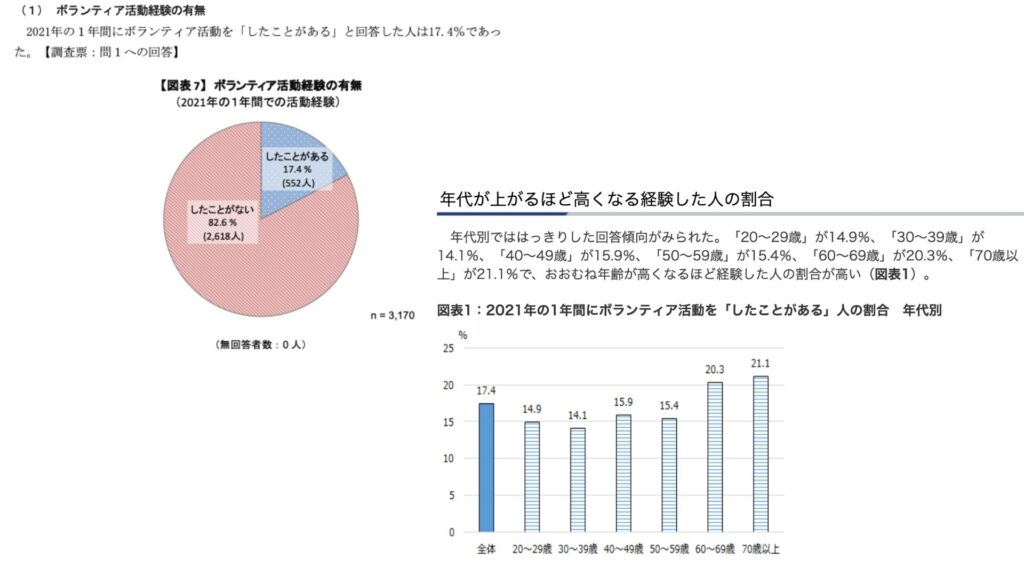

内閣府が公表した令和4年度(2022年度)の市民の社会貢献に関する実態調査(2021年実績)によると、ボランティア活動への参加率は以下の通りです。

| 調査項目 | 該当データ | 規模感(概算) | 出典元(URL) |

| ボランティア活動経験者の割合 | 2021年の1年間に「したことがある」と回答した人は17.4%。 | 国民の約6人に1人が参加 | 内閣府「令和4年度 市民の社会貢献に関する実態調査」 |

| シニア層の参加率 | 60歳代が20.3%、70歳以上が**21.1%**であり、全年代の中で最も高い。 | 活動を牽引するシニアの存在 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)等 |

このデータから、ボランティア活動はシニア層によって特に活発に推進されており、その存在が国民生活に根差した巨大な社会システムを支えていることが分かります。

2. シニアの力と社会課題への貢献:超高齢社会における不可欠な「戦略的資源」

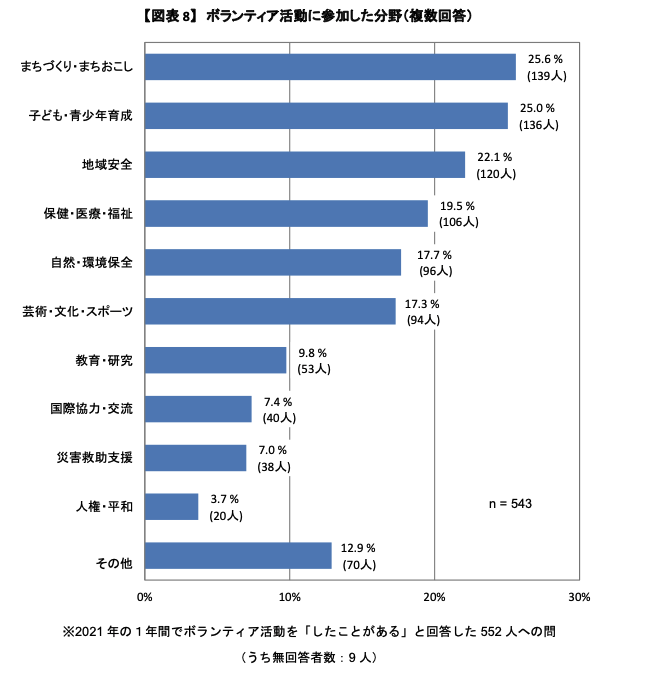

ボランティア活動の主な参加分野を見ると、「まちづくり・まちおこし」(25.6%)、「子ども・青少年育成」(25.0%)、「地域安全」(22.1%)が上位を占めています。(令和4年度 市民の社会貢献に関する実態調査より)

これは、シニアの力が地域コミュニティの基盤維持や、次世代の育成といった社会の根幹に関わる部分で強く求められていることを示しています。

また、ボランティアに参加した理由として「社会の役に立ちたいと思ったから」(59.1%)が最多である点からも、社会貢献を通じて他者から感謝され、必要とされる感覚こそが、シニアの生きがいと最高の居場所を確かなものにする強力なメカニズムなのです。

参考:内閣府2022 年度(令和4年度)市民の社会貢献に関する実態調査 報告書

ボランティアが「最高の居場所」になるメカニズム解析

社会的な必要性を理解した上で、次に「なぜボランティアが個人の心を豊かにするのか」という核心的なメカニズムを深く掘り下げます。

1. シニアが満たすべき三つの心理的ニーズ

ボランティア活動は、定年後のシニアが虚無感を乗り越え、自己肯定感を再構築するために必要な三つの心理的ニーズを同時に満たします。

| ニーズ | メカニズム(ボランティアが提供するもの) | 生きがいへの効果 |

| 自己有用感の充足 | 経験やスキルが活かされ、他者や社会から「必要とされている」と感じる。 | 存在意義の確認:定年で失いがちな社会的な役割を取り戻し、虚無感を払拭する。 |

| 社会的なつながり | 世代や職業を超えた多様な仲間との協働や交流が生まれる。 | 孤立の防止:新しい人間関係とコミュニティが心の健康を支える。 |

| 新たな学習と成長 | 未経験の活動に挑戦することで、新しい知識や技術が身につく。 | 脳の活性化:人生100年時代における自己実現の機会を提供する。 |

ボランティアには、あなたが今感じている、虚無感や喪失感を埋めて、なお余りある充足感が感じられる要素がたくさん詰まっています。

2. メカニズムの補足:脳が喜ぶ「利他行為」の科学

ボランティア活動が生きがいに直結するのは、単なる気分の問題ではありません。私たちの脳には、他者への貢献や助け合いといった利他行為によって快感を得るメカニ学的仕組みが存在します。

- オキシトシンの分泌: 人と協力したり、誰かに感謝されたりする経験は、「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンの分泌を促します。これはストレスの軽減や、他者への信頼感を増す効果があり、孤独感を打ち破る強力な薬となります。

- ドーパミン放出(報酬系): 困難な目標を達成したり、他者に明確なメリットを提供したりする活動は、脳の報酬系を刺激し、ドーパミンを放出させます。これにより、現役時代に感じていたような「達成感」や「充実感」が再び得られ、次の活動への意欲(生きがい)につながります。

3. 『ボランティアコーディネーション力』の核から発想する鋭い視点

本書の核である「ボランティアの意欲と組織のニーズを戦略的に結びつける」という考え方から、以下のような視点が得られます。

- 本書の視点: ボランティアコーディネーションは、シニア層にとっては「持続可能な自己有用感の再設計」と解釈できます。企業が人材を戦略的に配置するように、地域社会もシニアのキャリアを専門的資源として認識し、適材適所でマッチングさせているのです。これにより、「誰でもいい」活動ではなく「あなたの〇〇という経験だからこそできる」活動が見つかり、役割の喪失感から存在意義へと転換できます。

シニアの経験が輝くボランティアの種類

あなたの持つ多様な経験を活かせるよう、ボランティアを経験の活かし方で四つの大きな分類に整理しました。

| 分類 | 特徴と活かせる経験 | 具体的な活動例 |

| 1. プロフェッショナル・専門型 | 企業でのキャリアや高度な資格を活かし、団体の運営や経営を支援する。分析力・企画力・講師経験などが活かせる。 | NPO法人の経営戦略・広報ブランディング支援(マーケティング経験)。海外業務経験を活かした国際協力団体の翻訳・リエゾン。 |

| 2. コミュニティ・生活支援型 | 地域の一員として、生活に密着した課題を解決し、地域の繋がりを強化する。世話好き・傾聴力などが活かせる。 | 高齢者サロンの運営、見守り活動、配食サービスの宅配と安否確認、子どもの登下校見守り。 |

| 3. スキル伝承・教育型 | 人生経験や趣味を教え、次世代や仲間に知識や技術を伝える。講師経験や教育への関心が活かせる。 | 地域の小・中学校でのキャリア教育補助、高齢者向けのPC・スマホ教室講師、複雑な老後資金の制度を分かりやすく解き明かすセミナー講師。 |

| 4. 環境・文化継承型 | 自然や歴史、文化財など、地域固有の資源を守り、未来へ繋ぐ。アウトドアや**趣味(バイクなど)への関心が活かせる。 | 里山・河川の保全活動、文化財の維持管理、ソロキャンプや釣り旅**の経験を活かした自然体験活動のサポート、地域の歴史ガイド。 |

あなたのキャリアを活かしたボランティア活動は見つかりましたか?

悩めるあなたへ贈る「Q&A」で不安を解消

シニアボランティアを始める前に誰もが抱える疑問に、『ボランティアコーディネーション力』の原則と一般的な専門的知見に基づいてお答えします。

| Q:質問 | A:回答 |

| Q1: 定年後の空白期間が長く、人に教えられるスキルがないのでは? | A: ボランティア活動で最も求められるのは、特定の資格や技術よりもヒューマンスキルです。具体的には、長年の社会経験で培われた「傾聴力」「コミュニケーション能力」「状況を把握し調整する力」などが、地域社会の人間関係を円滑にする上で最高のスキルとなります。ボランティアコーディネーターは、あなたの**「人としての強み」**を活かせる活動を戦略的に見つけ出します。 |

| Q2: 体力に自信がなく、激しい活動は難しい。 | A: ボランティア活動は、体力の多寡に応じて多様に設計されています。無理は活動の継続を妨げる最大の要因です。コーディネーターの役割は、活動量を本人の健康状態や生活リズムに合わせて調整することにあります。例えば、在宅での事務サポート、オンラインでの情報発信、週に一度の短時間の見守りなど、体力的な負担が極めて少ない活動も豊富に存在します。 |

| Q3: 途中で辞めたくなったらどうすれば良い? | A: 『ボランティアコーディネーション力』の基本原則の一つは、ボランティアの**「主体性」の尊重です。活動の継続が困難になった場合や、目的が変わった場合は、活動を「中断」または「終了」する権利があります。まずは活動先のコーディネーター**に正直に相談してください。コーディネーターは、あなたの状況の変化に応じて、活動内容の変更や、円満な活動終了をサポートする役割を担っています。 |

まとめ:あなたの人生経験こそが最高の資源

シニアボランティアは、社会課題の解決に貢献しつつ、自己有用感、人間関係、成長機会という三つの要素を満たす究極の「生きがい再発見ツール」です。

定年後の虚無感を埋めるのは、お金や趣味だけではありません。「誰かの役に立っている」という確かな手応え、そして「あなたの経験が必要だ」という社会からのメッセージです。

これまでのあなたのキャリアで培った問題解決能力、多様な人々との調整力、そして粘り強さ。それらは地域社会にとって、極めて価値の高い戦略的資源です。ボランティア活動を通して、あなたはもう一度、社会の中で光り輝く最高の居場所を見つけることができるでしょう。

人生100年時代、あなたの人生もまだまだこれからです。

悩んでいる時間も、きっと未来の力になります。

筆者の歩んできた経験を通したこのブログが、あなたの輝かしいセカンドライフへの

一歩につながれば幸いです。

一緒に歩んでゆきましょう!!